睡眠に関して、多くの人が問題を抱えていると言われています。

その解決方法の一つとして投薬による治療というものがありますが、具体的な種類や副作用については知らない人も多いのではないでしょうか。

ちか

ちかそこで今回は不眠症治療薬について解説します。

睡眠に関する悩みがあるなら、オンラインクリニックがおすすめです。

DMMオンラインクリニックは「予約受付24時間」「土日祝でも診察可能」なので、待ち時間等のストレスなく診察を受けられます。

- 当日診察可能

- 初診・再診料0円

- 送料全国一律550円(税込)

飯島慶郎(いいじま よしろう)医師は、島根県出雲市大社町出身の精神科医・総合診療医・漢方医・臨床心理士。

診療科の垣根を超えた総合的な心身医療を行っており、他院で解決できない複雑な病態、特に不登校児の診療や不定愁訴を得意としている。

全国で初めての「不登校専門クリニック」を開設し、社会問題の解決に尽力している。

飯島慶郎(いいじま よしろう)医師は、島根県出雲市大社町出身の精神科医・総合診療医・漢方医・臨床心理士。

診療科の垣根を超えた総合的な心身医療を行っており、他院で解決できない複雑な病態、特に不登校児の診療や不定愁訴を得意としている。

全国で初めての「不登校専門クリニック」を開設し、社会問題の解決に尽力している。

不眠症の種類・原因

不眠症の種類

- 入眠困難

- 中途覚醒

- 早朝覚醒

- 熟眠障害

不眠症の原因

- 環境要因

- 身体要因

- 心の要因

- 生活習慣要因

不眠症の治療には「薬物療法」と「非薬物療法」がある

非薬物療法は主に「寝室の環境」や「就寝前の行動」で改善を図ります。

非薬物療法を行っても改善されない場合に、薬物療法の利用を検討しましょう。

ちか

ちか薬物療法を開始しても非薬物療法はやめずに継続することが大切です。

不眠症治療薬の種類

不眠症治療薬の種類について説明していきましょう。

一般的に使われることの多い3種類の不眠症治療薬について、その仕組みや効果などについて解説します。

GABA受容体作動薬

GABAとは「ガンマアミノ酪酸」の略称で、脳内において興奮を抑える働きをしている神経伝達物質のことを言います。

GABA受容体作動薬はこの働きを促す作用のあるもので、薬の構造から「ベンゾジアゼピン系」と「非ベンゾジアゼピン系」の2種類に大別されます。

ベンゾジアゼピン系には筋弛緩作用が伴うためふらつきなどの症状が起こりますが、非ベンゾジアゼピン系はそのリスクが少ないとされています。

短時間で効果が出やすい反面、依存性・耐性が生じることがあります。

ベンゾジアゼピン系

- ハルシオン

- レンドルミン

- サイレース

- ドラール

非ベンゾジアゼピン系

- マイスリー

- アモバン

- ルネスタ

メラトニン受容体作動薬

メラトニンは「睡眠ホルモン」と呼ばれることもあり、睡眠と覚醒のバランスを整え、体内時計を調節する働きを持つホルモンです。

この治療薬はそのメラトニン受容体に働きかけ、体内時計を睡眠へいざなうように働きかけるのが特徴です。

メリットは依存性や耐性が少なく、自然な睡眠を促しやすいとされている点で、デメリットは効き目が遅く、一般的には効果があらわれるまでに2週間ほどの時間を要する点になります。

- メラトベル

- ロゼレム

オレキシン受容体拮抗薬

オレキシンは覚醒を維持し、起きている状態を保つ働きを持つ神経ペプチドです。

神経細胞に含有されるペプチド。脳内に多く、神経伝達物質として重要。

出典:コトバンク

オレキシン受容体拮抗薬はこのオレキシンの働きを抑える作用をして覚醒状態を弱め、睡眠へといざなう仕組みになっています。

自然な眠りへの促しが可能で、GABA受容体作動薬に比べても依存性・耐性が少なく、即効性も期待できるのがメリットです。

一方でレム睡眠状態が増えるため、夢を長時間見る症状が現れたり、その影響で悪夢を見てしまうなどのデメリットがあります。

- ベルソムラ

- デエビゴ

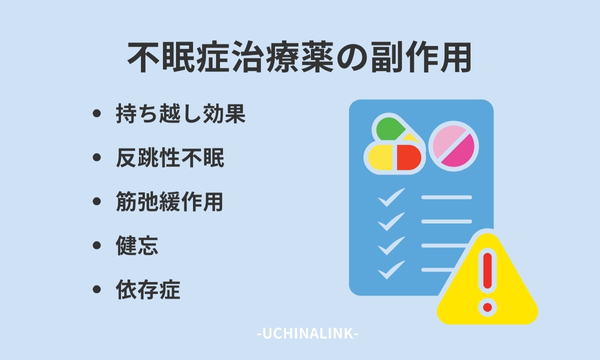

不眠症治療薬の副作用

不眠症の治療法として効果が期待できる不眠症治療薬ですが、それだけに副作用とも無縁ではありません。

不眠症治療薬を使用した際に多い副作用の代表例を紹介します。

持ち越し効果

持ち越し効果とは、不眠症治療薬を服用して睡眠し、朝に起きた後も効果が残り、眠気・頭痛・だるさ・ふらつきなどが残ることを言います。

薬の効果が睡眠時間を過ぎても持続するために起こる効果であり、特に高齢者に多く見られると言われています。

この場合、車の運転や機械の操作など、重大事故を起こす恐れのあるものは避ける必要があります。

反跳性不眠

反跳性不眠とは、不眠症治療薬を服用する前と比べて強く不眠があらわれるようになる状態のことを言います。

特定の種類の不眠症治療薬が十分な効果を発揮し、睡眠の量・質に満足できるようになった後に服用をストップすると、より深刻な不眠になってしまう可能性があるのです。

ちか

ちか作用時間の短い不眠症治療薬ほど、この症状があらわれやすいと言われています。

筋弛緩作用

筋弛緩作用とは、力の入っている筋肉をやわらげ、緊張をほぐす効果を持っています。

不眠症の治療においては全身をリラックスさせ、自然な睡眠へといざなう効果を持ちますが、覚醒時には全身のだるさ、眠気、ふらつきなどにもつながっていきます。

この場合も車の運転や機械の操作などをするのは危険で、服用前は慎重に検討する必要があります。

健忘

いわゆる「物忘れ」のことですが、数秒前のことを覚えていなかったり、数日前やさらに前の記憶が一部失われることもあります。

通常は一時的なもので、時間が経つことで回復していきますが、仕事に従事している人などは、重要な約束事を忘れてしまったり、覚えていないなどの弊害も起こり得ます。

多くは前向性健忘と呼ばれる、服用後の記憶の障害です。

依存症

依存症とは、その薬を服用しないと落ち着かなくなり、服用をやめられなくなる症状のことを言います。

よく知られるのはアルコール依存症、いわゆるアルコール中毒とも言われるもので、こちらをイメージするとわかりやすいでしょう。

ちか

ちか「精神的依存」と「身体的依存」の2種類がありますが、不眠症治療薬の依存性はそこまで強くないとも言われています。

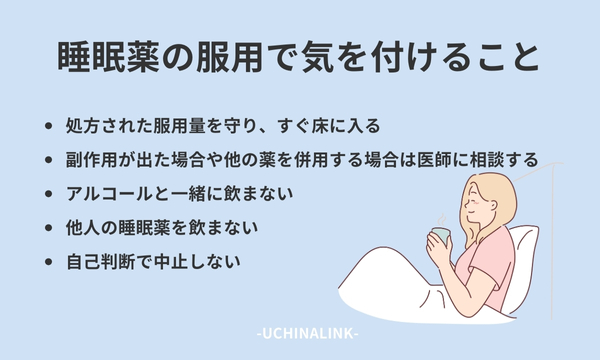

睡眠薬の服用で気を付けること

不眠症治療薬の正しい服用の仕方について見ていきましょう。

正しい服用あっての効果、改善ですので参考にしてみてください。

処方された服用量を守り、すぐ床に入る

不眠症治療薬は資格を持った医師により処方されますが、それは一人ひとりの患者の症状や体質、環境などを見て総合的に判断されるものです。

効果の高い薬ほど副作用も伴うため、用量などを誤った場合、日常生活に支障をきたす恐れもあります。

また服用後はふらつきやすく転倒する危険があるので、すぐ床に入ることも意識するようにしてください。

副作用が出た場合や他の薬を併用する場合は医師に相談する

薬は組み合わせによっては体の害になることもあり、不眠治療薬以外の薬も常用する場合はそのことも医師に相談しておかなければなりません。

想定以上に効きすぎてしまったり、思わぬ症状があらわれることもあるためです。

また副作用についても服用してみなければわからないこともあるので、もし異常を感じたらすぐに医師に相談しましょう。

アルコールと一緒に飲まない

睡眠に障害を持つ人は、眠りにつくためにアルコールを摂取しているということも多いかもしれません。

しかしアルコールと同時の薬の服用はとても危険なので、控えるようにしましょう。

アルコールと不眠症治療薬はどちらも脳の神経機能を抑える働きを持つため、同時に服用することで判断力や運動機能がより低下してしまいます。

ちか

ちか強いふらつきや意識障害などを起こす可能性もあります。

他人の睡眠薬を飲まない

不眠症治療薬は患者それぞれの症状や体質に合ったもの・量が処方されます。

当然一人一人によって内容は異なるので、他人に処方された不眠症治療薬を飲むといったことは絶対にしてはいけません。

不眠症が改善されないばかりか、逆に症状を悪化させてしまう危険があります。

たとえ一見すると同様のものに見えても、交換や譲渡などは避けましょう。

自己判断で中止しない

不眠症治療薬の続行と中止については、自己判断で決めず、必ず医師に相談してから決めましょう。

不眠が悪化したり、また不安など別の症状が出てしまう恐れがあります。

もしも回数を減らしたいならば、減量という方法もありますが、それも医師の判断が必要です。

医師は客観的に見て総合的な判断をするため、本人にはわからない部分も見ていることを忘れないでください。

不眠症治療に使用する漢方薬について

不眠症に効くと言われる漢方薬についても紹介します。

漢方薬は一般的に副作用や依存性が少なく、緩やかな症状の改善に向いているとされ、近年ではこちらを選択する人も増えています。

酸棗仁湯(サンソウニントウ)

酸棗仁湯は心身が疲弊し、体力が低下している人に効き目があるとされる漢方薬です。

不眠は疲労によって引き起こされることも多いため、日常生活での疲れが原因と考えられている場合に服用することがすすめられています。

酸棗仁湯に使われている生薬の種類は少なく、不眠に対する即効性も低めと言われていますが、睡眠のサポートとして良いでしょう。

加味帰脾湯(カミキヒトウ)

漢方では、人が日常的に発している「気」の熱を鎮めることで夜に眠ることができるとされています。

ただし気を鎮めるためには「血(けつ)」が必要で、この足りない血を補うのが加味帰脾湯の役割となっています。

ちか

ちかその他にも精神を安定させる効果があり、不眠・不安・イライラなどに効きます。

抑肝散(ヨクカンサン)

抑肝散は神経の高ぶりなどに効果があると言われる漢方薬です。

漢方には「肝」という概念があり、この「肝」が感情をコントロールしているとされます。

逆にイライラなどが収まらない時はこの「肝」の機能が低下していると考えられ、抑肝散は「肝」に作用し、整えます。

不眠症、神経症、夜泣き、歯ぎしり、更年期障害などに効果があります。

半夏厚朴湯(ハンゲコウボクトウ)

半夏厚朴湯は、不安神経症や神経性胃炎などに特に効果があるとされる漢方薬で、ストレスの緩和にも役立ちます。

なかでも喉の周辺の異物感、違和感があるなどの症状に効き目があり、気の巡りをよくして喉の異物感を取り払います。

そのため咳や吐き気などにも効果があり、違和感を取り除くことで自然な睡眠へと誘導することもできます。

不眠症以外の睡眠障害

睡眠障害には、不眠症以外にもさまざまな病気が原因で起こることがあります。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠中に呼吸が止まったり浅くなったりする状態が繰り返される病気です。

口や鼻~肺へと続く空気の通り道が細くなります。

閉塞型と中枢型があり、閉塞型は肥満の人に多く見られ、中枢型は脳の働きが低下して発生します。

レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)

脚に不快な症状(むずむずする、痛い、かゆいなど)が現れる病気です。

睡眠中だけでなく、じっと座っているときにも発症し、脚を動かすと和らぎます。

原因は鉄分不足や遺伝、脳内の神経伝達物質の異常などが考えられています。

腎不全などの病気が関与して発症することも多いです。

周期性四肢運動障害

睡眠中に脚や腕がピクピク動いたり、素早く跳ねたりする病気です。

レストレスレッグス症候群では動かしたい衝動がありますが、周期性四肢運動障害は動いていることに気付きません。

なので軽症だと自覚がない場合も多いですが、重症だと日中の眠気等につながります。

ちか

ちかこちらの原因も、鉄分不足や腎不全などの病気に伴い発症することが多いです。

レム睡眠行動障害

睡眠中に異常な行動をしてしまう病気です。

大声の寝言や奇声を発したり、殴る蹴るなど暴力的になります。

中高年以降に発症することが多く、神経変性疾患との関連が高いとされています。

不眠症の薬について解説のまとめ

不眠症治療薬には主に3つの種類があり、それぞれに作用する仕組みや効果・副作用に違いがあります。

そのため、それぞれの症状や体質にあった処方が重要になるため、医師の指示に従うことが大切です。

また副作用もあるので、服用の際には日常生活に影響がないか事前の確認をしておくことも必要でしょう。

何かしらの問題を感じた時には、すぐに医師へ相談することをおすすめします。