【OIST】沖縄の秘宝!世界が注目する最先端科学技術の拠点に潜入!

沖縄の美しい自然に囲まれた恩納村に、世界中の科学者たちが集う「知の最前線」があることをご存知でしょうか?

それが、今回私たちが潜入した沖縄科学技術大学院大学(OIST)です。

一見すると、最先端の研究機関というイメージから敷居が高く感じられるかもしれませんが、OISTは実は一般の方にも広く開かれた、驚きと発見に満ちた場所なのです。

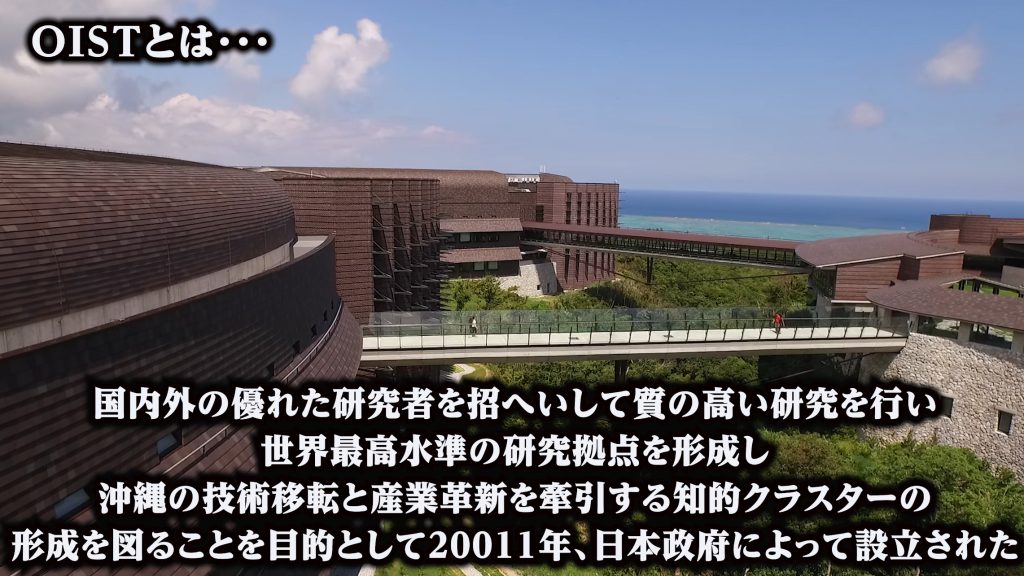

OISTとは?沖縄の豊かな自然が育む世界トップクラスの研究機関

沖縄科学技術大学院大学、通称OIST(Okinawa Institute of Science and Technology)は、沖縄の自立的発展と世界への科学技術貢献を目指し、日本政府によって2011年に設立された、理化学分野に特化した5年一貫制の博士課程大学院大学です。

特筆すべきはその研究レベルの高さ。2019年には、世界的に権威のある科学雑誌「ネイチャー」を発行する英シュプリンガー・ネイチャーが発表した「質の高い論文ランキング」において、東京大学(40位)、京都大学(60位)を抑え、なんと世界9位に選ばれています。このランキングは、学問分野ごとの偏りをなくすため、論文の質を重視し、規模の小さい機関でも研究力が評価されるように工夫されています。つまり、OISTは研究の質において世界のトップレベルにあることを示しています。

また、OISTは非常に国際色豊かな大学でもあります。教職員の約60%、学生の約80%が外国人という構成で、公用語は英語。世界70ヶ国以上から研究者や学生が集い、多様な文化と知が融合する、まさにグローバルな研究拠点となっています。この国際性こそが、OISTの大きな強みであり、異文化交流の中から新たな視点や研究テーマが生まれる土壌となっています。

一般の方も大歓迎!OISTの魅力を体感できる公開エリア

OISTは、地域の皆様や観光客の皆様にも、その魅力を広く伝えるため、一部施設を一般公開しています。

自由見学は予約不要で毎日(年末年始を除く9:00~17:00)可能!受付で名前を記入し、ビジターパスを受け取れば、広大な敷地内を自由に散策できます。駐車場も完備されており、施設内にはキッチンカーやイオン(売店)、カフェなども整備されているため、ランチや休憩にも便利です。研究施設というよりも、知的好奇心を刺激するテーマパークのように一日中楽しむことができます。

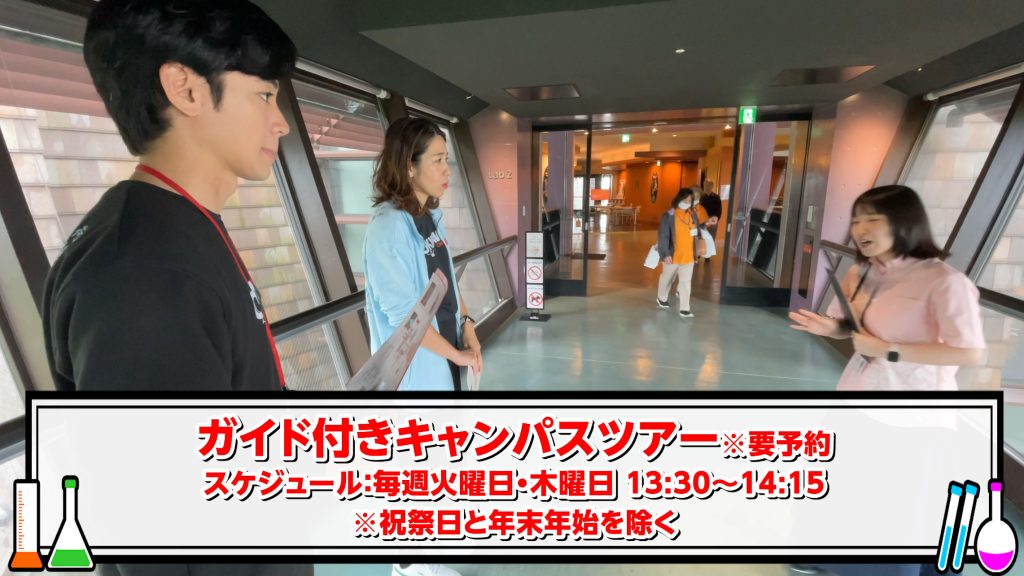

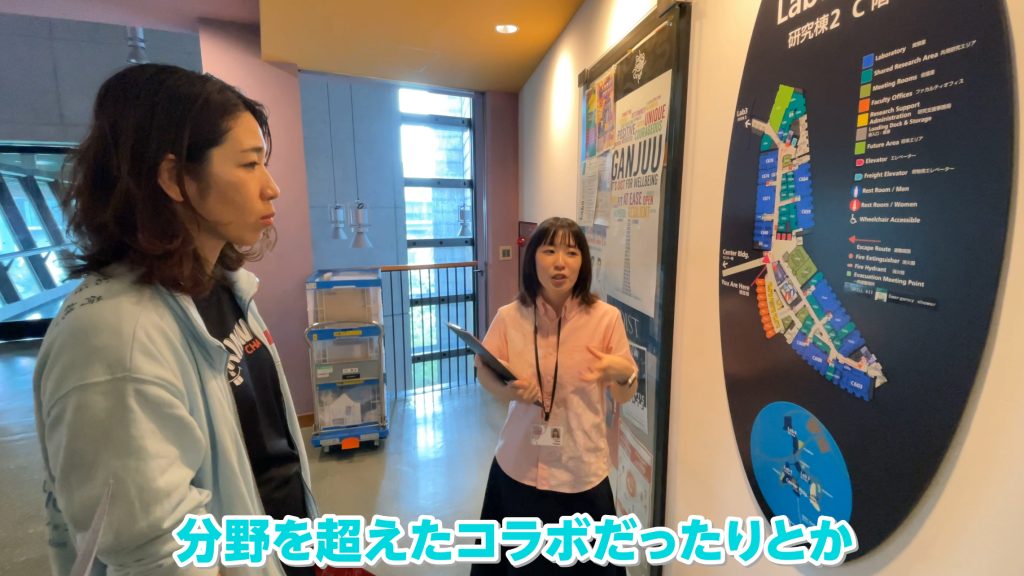

ガイド付きキャンパスツアーも実施されており、こちらは毎週火曜日・木曜日の13:30~14:15に開催(要予約、祝祭日と年末年始を除く)。専門ガイドの案内で、より深くOISTの施設や研究について知りたい方におすすめです。

トンネルギャラリー:知の世界への入り口

メインエントランスを抜けると現れるのが、円筒形の美しい「トンネルギャラリー」です。OISTが丘の上に位置するため、山の下から建物へと続くユニークな構造です。トンネルという名前の通り、奥へと続く通路には、OISTの紹介映像が流れ、研究活動の様子や歴史がパネルで展示されています。普段は入ることができない研究室の内部写真なども見ることができ、OISTの「今」を垣間見ることができます。まるで未来の科学の世界への扉が開かれているかのようです。

スカイウォーク:森の上を歩く空中回廊

トンネルギャラリーを抜けると、目の前に広がるのは緑豊かな恩納村の森。そして、その森の上に架かる「スカイウォーク」と呼ばれる橋は、センター棟と第2研究棟を繋ぐ連絡通路です。

この橋は吊り橋状になっており、柱がないのが特徴です。森の中には天然記念物に指定されているイボイモリが生息する貴重な洞窟もあり、OISTがいかに自然環境に配慮して設計されているかがわかります。スカイウォークからは美しい恩納村の海を望むこともでき、開放感あふれる空間での散策は、心身のリフレッシュにも最適です。高所恐怖症の方には少し刺激的かもしれませんが、それ以上に絶景が広がっています。

世界レベルの最先端研究棟:未来を拓く研究の現場

OISTの研究棟は、ただの建物ではありません。各研究棟には学部という概念がなく、様々な研究分野が混在しています。これは、分野を超えた研究者同士の交流を促進し、新たな発見やイノベーションを生み出すための意図的な設計なのです。例えば、化学と生物学、物理学と神経科学といった、一見関連性の低い分野の研究室が隣り合わせになることで、予期せぬ共同研究が生まれることも少なくありません。

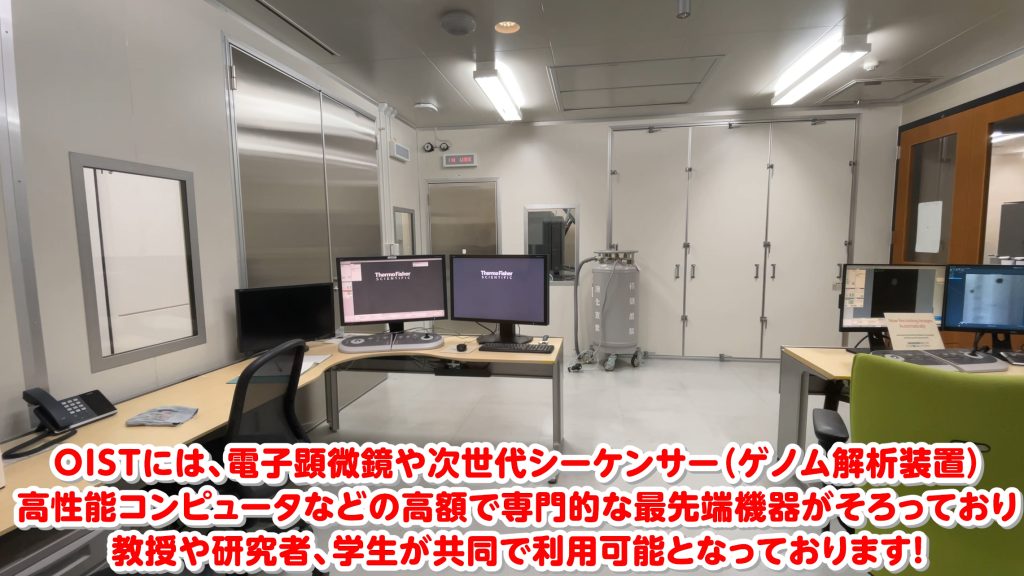

研究棟内には、電子顕微鏡室や次世代シーケンサー(ゲノム解析装置)、高性能コンピューターなど、高額で専門的な最先端機器が揃っており、これらは教授や研究者だけでなく、学生も共同で利用可能です。これらの機器を扱うには高度な専門知識が必要ですが、OISTにはそれぞれの機器に精通した専門スタッフが常駐しており、操作方法やデータ解析など、手厚いサポートを受けることができます。これにより、研究者は機器の扱いに時間を取られることなく、本来の研究活動に集中できるのです。

カクレクマノミの研究(研究例紹介)

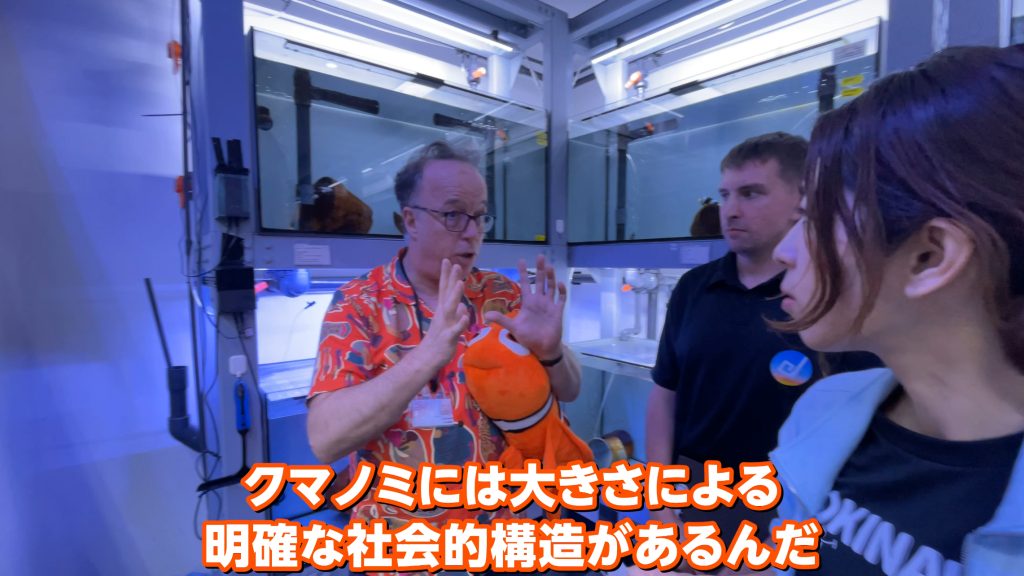

今回はカクレクマノミの研究をしているラウデッド教授に特別に見学させていただきました。

研究例:カクレクマノミの生態と共生関係

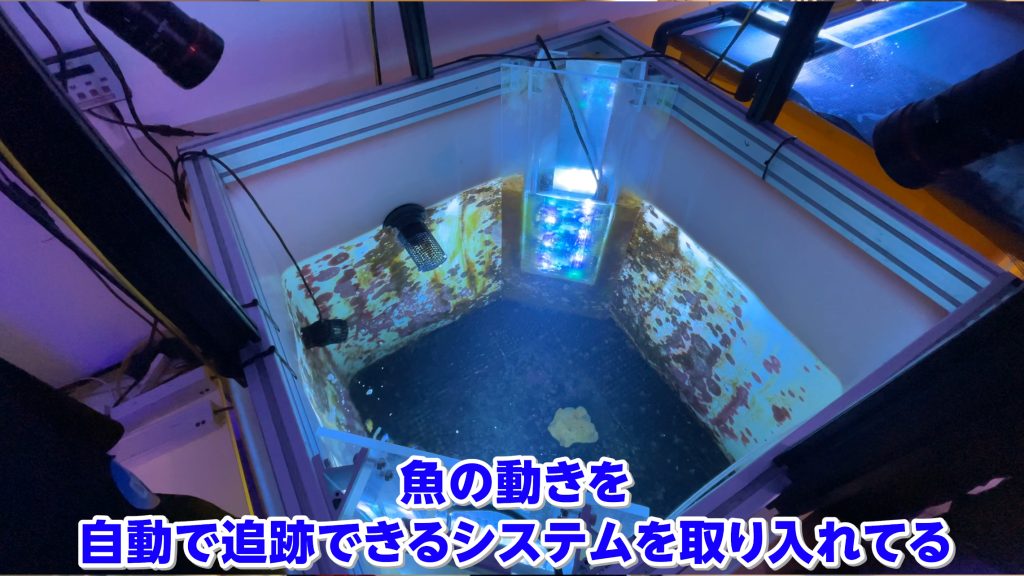

OISTでは、沖縄に生息するカクレクマノミに関するユニークな研究も行われています。彼らはイソギンチャクの毒から身を守る特殊な能力を持つことで知られています。

最新の研究では、クマノミの皮膚表面には「シアノ酸」という分子がほとんど存在しないため、他の魚であれば触手に刺されてしまうところを攻撃されずに済むことが分かっています。さらに、成長に伴って「シアノ酸」の値が低くなり、イソギンチャクの中に安全に入れるようになることも分かり、国際的な論文で発表されました。

また、映画「ファインディング・ニモ」のストーリーとは異なり、現実世界ではクマノミの雌がいなくなった場合、雄が性転換して雌になり、新たな雄と繁殖することが最新の研究で分かっています。OISTの研究室では、この性転換の仕組みや、カクレクマノミとイソギンチャクの複雑な共生関係を詳細に研究しており、彼らの繁殖行動や社会構造を解明することで、海洋生態系の理解に貢献しています。

将来的に、この「シアノ酸」の仕組みを「遺伝子操作」によって再現することで、よりイソギンチャクとクマノミの関係性について深く理解し、さらには他の魚がイソギンチャクの中でも共生できるようにすることを目指しています。これは、生物多様性の維持や新たなバイオテクノロジーの可能性を探る、壮大な研究プロジェクトと言えるでしょう。

沖縄の新たな魅力を発見!OISTへ遊びに来ませんか?

OISTは、ただの大学ではありません。世界最先端の研究が行われる知の殿堂でありながら、一般市民にも開かれた学びと発見の場です。美しい自然と革新的な建築が融合したキャンパスは、散策するだけでも心を豊かにしてくれます。

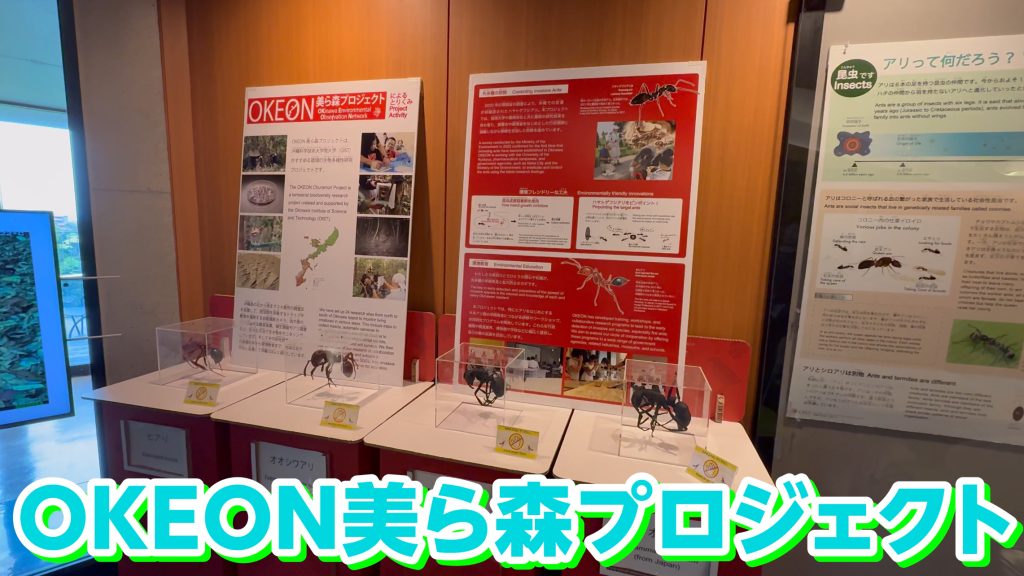

研究施設の見学だけでなく、定期的に開催される講演会やアート展示、地域イベントなども多数。期間限定のギャラリー展など、最新の情報はOIST公式サイトで随時公開されています。子供から大人まで、誰もが科学の面白さに触れ、未来への想像力をかき立てられる場所です。

ぜひ、一度OISTに足を運び、この素晴らしい環境と、そこで生まれる「知のフロンティア」を体験してみてください。きっと新たな沖縄の魅力を発見できることでしょう。

取材協力

名称:沖縄科学技術大学院大学~OIST~

住所:沖縄県国頭郡恩納村谷茶1919−1

HP:https://www.oist.jp/ja